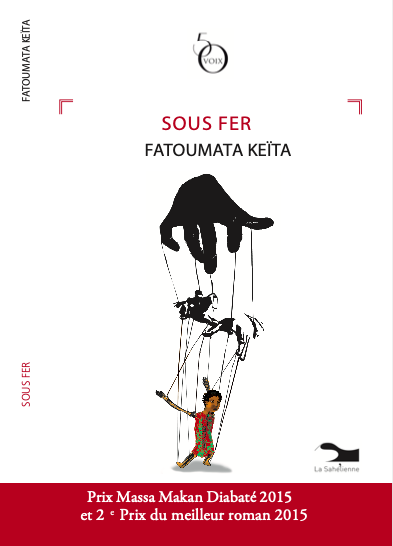

Née en 1977 à Baguineda, Fatoumata Keita est titulaire d’une maîtrise en socio-anthropologie de la FLASH de Bamako et d’un DEA en socio-économie du développement de l’université́ Mandé-Bukary de Bamako. Écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages, Fatoumata Keita est celle qui décrit nos Us et Coutumes dans leurs moindres détails. Avec sa trilogie, « Sous fer » ; « Quand les cauris se taisent » et « Les mamelles de l’amour », Fatoumata Keita vient d’inscrire son nom en lettre d’or dans la bibliographie africaine. « Sous fer », le premier roman de ladite trilogie a gagné le Prix Massa Makan Diabaté en 2015 et le 2ème Prix du meilleur roman féminin en Afrique de l’Ouest. Niaré Fatoumata Keita est membre du Réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora (RFEMD), membre du Parlement des écrivaines africaines et membre du Conseil d’administration de Mansa ( Mandé Studies). Interview!

NYELENI Magazine : Qui est Niaré Fatoumata Kéïta?

Fatoumata Keïta : Je suis Fatoumata Keita (kei( kê) = l’héritage ; ta : le fait de prendre cet héritage. Je rectifie mon nom, toujours lorsqu’il le faut, car le colon, en transcrivant nos patronymes, a parfois enlevé leur substance, le sens premier de ceux-ci. Il nous appartient de déconstruire cette réalité et rétablir le contexte et le sens premier que nos patronymes possèdent. Je ne suis pas Kéïta ! Kéïta est un non-sens. Je ne suis pas non plus Sou-kô, comme la tradition des Keita le veut pour la femme ; non je ne suis pas seulement que SOU- KÔ, celle qui appartient seulement à la descendance du défunt mais qui ne fait pas partie de ceux qui prennent l’héritage. Je suis Keita, celle qui prend l’héritage, à présent, au même titre que les fils. Il faut réhabiliter la femme dans l’histoire, et davantage rehausser son rôle dans l’élévation de tous les grands empires que l’Afrique a connus, aussi bien que dans leur effondrement, hélas (Eh oui ! il y a eu des reines et des princesses traitresses aussi, autant qu’il y a eu Nana Triban et Sogolon, levier de l’élévation de l’empire Manding). Je suis Kei(kê)-ta, oui, donc partie intégrante de ceux qui prennent l’héritage et héritière de celles qui ont participé à bâtir cet héritage-là, bravo à Nana Triban, bravo à Sogolon. Mais je ne suis pas seulement que la sœur ou la mère : je suis aussi la collaboratrice, l’amie, la copine, l’épouse, la concubine, la fille, l’alter ego. Je suis tout cela à la fois et réclame respect dans chacune de ces peaux, pas seulement dans celle de la mère ou de la sœur. Sans être narcissique, je réclame ce respect et insiste là-dessus, et cela, pour toutes les femmes. Je suis épouse Niaré, donc une femme placée entre deux grandes légendes, celle des Niaré, par l’alliance, et celle des Keita, par l’héritage et l’origine. Mais comme on le dit au Manden : « Soyons fiers du renom de notre père, mais ne nous en contentons pas : agissons, nous aussi, et même si nous ne le dépassons pas, faites de notre mieux pour faire autant que ce père dont le renom nous rend si fiers, parce que la renommée ne s’emprunte pas. » Je suis une femme de lettre malienne, romancière, nouvelliste, essayiste, poétesse et ouverte à d’autres genres. Je suis promotrice, depuis 2019, de Figuira éditions, une jeune maison d’édition et initiatrice de l’espace Jigiya, dédié à l’éducation des enfants dans la communauté. Depuis douze ans, je travaille dans les projets à financement USAID, dans le domaine de l’éducation pour la production du matériel éducatif et la formation des conseillers pédagogiques et des enseignants.

NYELENI Magazine : Nous connaissons votre trilogie, avez-vous d’autres publications ?

Fatoumata Keita : En plus de la trilogie qui fut éditée par la Sahélienne, je suis auteure d’une dizaine d’ouvrages, entre autres : Crise Sécuritaire et Violences au Mali (ESSAI, Sahélienne 2014, Bamako/Mali), A toutes les Muses (Recueil de Poèmes, les éditions du Manden, 2014, Bamako/Mali), Ce n’est jamais fini Tome I et II (Poésie, Sahélienne 2017, Bamako/ Mali, et Figuira édition 2019). J’aimais cet homme qui chantait le fleuve (Poésie et Photos, les éditions la Passe au vent, 2016, Lyon/France), Polygamie, gangrène du peuple (Nouvelle, NEA, 1998, Dakar/Sénégal), Biti et Fili ( Conte, 2020, Figuira éditions, Bamako/Mali), Sadian et Bilissi ( conte, Figuira éditions, Bamako/Mali), Problématique de l’évolution des femmes en politique au Mali, ( Article scientifique, 2010/USA). Je suis également coauteur d’une dizaine d’ouvrages dont l’anthologie de la poésie malienne (Poésie, 2013, Sahélienne, Bamako/Mali), Saison d’amour et de Colères ( Anthologie de nouvelles et de poésie des jeunes auteurs de l’Afrique de l’Ouest, NEA, 1998, Dakar 1997), Guetter l’aurore ( Prose et poésie sur les littératures de résistance, 2014, Passe au Vent, Lyon/France) , Niêtala, terre de paix (Coffret de poésie, 2016, Binthily Communication), Voix des écrivaines Francophones ( Prose et Poésie, 2018, Orléans/France), Femmes et stéréotypes (2006, Acte Sept, Bamako/Mali)…

NYELENI Magazine : Quand vous parlez de nos us et coutumes, vous vous basez sur quelle communauté? Nous prenons un de vos ouvrages « Sous fer », pour ceux qui ne l’ont pas lu, pouvez-vous donner juste un avant-goût ?

Fatoumata Keita : Je parle des us et coutumes de tous les peuples du Mali, en général, du milieu Manding en particulier. Sous fer fait état de la problématique de la pratique de l’excision au Mali, des raisons socio-culturelles aussi bien qu’économiques qui la sous-tendent, en milieu manding. Elle traite de la difficulté de la lutte contre l’excision, difficulté liée, à mon avis au discours et aux stratégies sur lesquels cette lutte s’appuie bien souvent, et qui, parfois, sont inadaptés au contexte socio-culturel malien.

NYELENI Magazine : Pensez-vous que nous devons obligatoirement revisiter nos Us et coutumes dans nos écrits?

Fatoumata Keita : Pas forcément dans nos écrits ! Mais si l’on veut et peut, oui. Car il faut le faire déjà dans nos vies. Si l’écriture est le reflet de la société, on peut bien le faire, là aussi, à mon avis. De toute façon, il y a nécessité de faire un tri dans nos us et coutumes. Tout n’est pas mauvais, nous l’avons toujours dit. Nous pouvons toujours nous vanter avec nos valeurs de solidarité, de partage, d’altruisme, d’entraide, de capacité de conciliation des peuples et de négociation de la paix, d’appartenance à des famille de guerriers, de braves…et nous permettre de partager cela avec le reste du monde dans nos écrits. Car il est important de vendre une meilleure image de l’Afrique au monde, d’exposer ses aspects magnifiques, de partager avec la terre entière ce qu’elle a de bon, de beau, de valable ; toutes ses valeurs qui protègent la dignité et l’intégrité de l’être humain jusqu’à l’environnement où il vit. Oui, tout ce qui prône les valeurs de paix, de camaraderie, d’amitié, d’amour, d’humour, d’égalité, de respect, de fidélité, de loyauté et de justice mérite d’être retenu, partagé et préservé. Je pense au sinankounya, au jaliya, aux rôles des niamakala ou niêmaakala(n) (ceux qui enseignent aux niêmaaw, c’est-à dire, aux gouvernants) dans la négociation, la préservation et la consolidation de la paix. Je pense aux valeurs développées par le concept de Kari, (le Kari qui peut être comparé au concept de camarades de promotion, ce sont des jeunes de la même génération qui ont reçu l’initiation ensemble), à cette vague de solidarité portée par les Kari, entre eux, face aux temps de bonheur comme ceux de malheur. Je pense aux valeurs d’entraide, de disponibilité et de présence humaine durant l’épreuve, même si quelquefois, cette notion d’entraide est travestie à cause de l’abus qu’on en fait. Je pense aux stratégies d’insertion de la veuve dans l’unité familiale au décès de son conjoint, lorsque cela se fait avec l’assentiment de l’homme et de la femme, et avec des mesures de contrôle sanitaire auxquelles cela doit être à présent accompagné.

NYELENI Magazine : Peut-on dire que nos us et coutumes évoluent aussi ?

Fatoumata Keita : Les us et coutumes ne sont pas statiques. Ils évoluent avec le temps, les nouvelles réalités, les TIC, le contact avec les autres peuples et l’éducation. Dans ma famille, j’ai vu une grand-mère paternelle avec des joues profondément balafrées. Pourtant aucun de ses enfants ni de ses petits-enfants n’ont subi l’opération des balafres qui était symbole d’une distinction identitaire. Mon père est issu d’une famille mandingue où la coutume permettait seulement au deuxième fils de chaque épouse d’être envoyé à l’école. Le reste des enfants, filles aussi bien que garçon, restait à la maison pour aider la famille dans les travaux champêtres, les filles étant destinées, à cette époque-là et maintenant encore, à se marier tôt. La chance que j’ai eue d’avoir l’instruction, vient de celle de mon père, pour avoir été le 2em fils de sa mère. Sans cela, probablement je serai à présent une femme mandingue accroupie dans son champ, son bébé au dos ! Aujourd’hui, dans ma famille, au village, grâce au combat porté par des hommes et des femmes dans le monde entier, filles et garçons vont à l’école, pas seulement le 2em fils d’une épouse. Tout cela, pour dire que les coutumes ne sont pas immuables. Nos ancêtres n’étaient pas dupes, au contraire, ils avaient fait beaucoup de place aux savoirs (mais aux savoirs qu’ils comprenaient et approuvaient) dont ils utilisaient avec sagesse et intelligence et dont ils pouvaient contrôler l’usage. Cependant, ils n’avaient pas la possibilité de percevoir et de prévoir ces nombreux changements qui se sont progressivement effectués dans le monde. Or, lorsqu’il y a changements, les peuples ont toujours trouvé le moyen d’adaptation. Et grâce à l’anthropologie, nous savons que tous les peuples, toutes les civilisations qui ne sont pas arrivés à s’adapter ont disparu. Tels que les Olmèques, matrice de la Méso-Amérique (Golfe du Mexique, 2500 avant JC), la légendaire culture Sangxindui (Chine, 2800 av JC, ainsi que les Harappéens, dans la Vallée de l’Indus, 2600 av JC). Toutes ces grandes civilisations ont disparu par faute de n’avoir pas su ou pu s’adapter. Nous sommes condamnés à faire un tri dans nos valeurs ancestrales, je le redis, et de nous adapter à ce qui est nouveau. Par exemple, dans certaines contrées de la région de Kayes, il y a des communautés qui ont continué à pratiquer ces balafres sur leur descendance qui devenait aveugle à partir de la cinquantaine passée, jusqu’à ce que certains de leurs enfants, ayant eu la chance d’être éduqués, se soient rendus compte que c’est à cause des blessures provoquées par l’opération des balafres ayant occasionnés des dommages sur certains nerfs du visage ayant un lien avec la vision, que les gens perdaient la vue dans la communauté à partir de cinquante ans, lorsque la tonicité des muscles du visage diminuait.

NYELENI Magazine : Quelles sont les genres de pratiques à revoir ?

Fatoumata Keita : En réalité, une fois qu’il s’avère qu’une pratique porte préjudice à la santé morale, physique ou psychologique de l’être humain, celle-ci ne mérite plus d’être appelée valeur, et par conséquent, doit tout simplement être abandonnée ou révisée. Quand je dis cela, je pense à l’excision, à l’infibulation, à tous les rites initiatiques ou identitaires basés sur la violence, au mariage forcé et/ou précoce, à toutes les coutumes aveugles et sans logique pertinente… Et la littérature, les productions d’écrits justement, peuvent être une tribune pour le dire, bien sûr. Il ne s’agit pas de prendre une épée et de s’arrêter en plein milieu de son œuvre en la brandissant à tout va ; il s’agit d’avoir la capacité d’amener le lecteur à réfléchir et à s’interroger sur la pertinence de certaines pratiques, de certaines habitudes, attitudes dans le but d’un changement de mentalités et de comportements. Cela me fait faire cas de ce que nous disait le Dr Sanogo, un des auteurs de Figuira éditions. Il nous racontait, durant son exposé au train littéraire du jeudi 26 Août 2021(merci à la Gare et aux initiateurs du Train littéraire), que durant la maladie de l’Ebola, il a été amené à se rendre dans des villages pour la sensibilisation des populations face à cette maladie et que c’est là où il s’est rendu compte du poids de certaines coutumes absurdes de l’Afrique sur le développement humain. Il nous rapporte que dans un village du Libéria où il s’était rendu, il était de coutume que lorsque qu’une personne décède, chaque habitant du village vienne boire un bol de l’eau de bain (l’eau de rinçage) du défunt. La personne qui refusait de boire cette eau était soupçonnée d’avoir tué le défunt. Celle qui la buvait, et qui mourait après, était accusée d’avoir été à la base de la mort de la personne décédée. Et les gens, dans ce village, venait se mettre en rang pour se restreindre à ce rituel, dans le but d’être blanchi de tout soupçon. Pouvez-vous imaginer le dégât qu’une maladie comme Ebola pourra faire dans une telle communauté avec une telle coutume ? Nous avons un devoir de génération. Que ce soit par les plumes, par la parole ou toute autre action, nous devons agir, cesser d’avoir la langue de bois, en libérant la parole, sans honte de s’assumer ni de parler de nos tares. Ce n’est pas parce qu’on n’en parle pas que ça n’existe pas. Les africains sont souvent écrasés par le poids de certaines traditions qui pourtant, ne sont que des permanences sans contenus pertinentes actuelles. Je ne parle même pas encore de toutes les coutumes de ces communautés africaines qui ont instauré le gaspillage comme mode de gestion des funérailles où ce qu’on n’a pas offert à une personne malade pour qu’elle guérisse et survive de son mal, est dépensé durant ses funérailles préparé et faits à coup de millions. Oui les créations artistiques et littéraires, mais aussi les politiques, doivent œuvrer à ce les générations présentes et futures soient mieux inspirées et arrivent à mieux agir, afin que les africains aient la capacité de faire le tri de leurs us et coutumes pour continuer avec les meilleurs en cessant d’être victimes des plus impertinents.

NYELENI Magazine : Quel objectif voulez-vous atteindre à travers l’écriture ?

Fatoumata Keita : Amener les enfants à rêver, à rêver grand, à pousser leur imaginaire plus loin, tout en apprenant à penser par eux-mêmes. Inciter les adultes à réfléchir et à interroger leurs habitudes, sans user de violences. Participer aux changements de mentalités des générations futures, à partir de mes productions. Que nos filles, en lisant l’histoire de Titi (Dans « Quand les cauris se taisent »), se disent qu’elles ont d’autres choix à faire que celui de rester à la maison pour s’occuper du ménage et des enfants, parce que seulement le mari l’a dit décidé et veut les choses ainsi. Si leurs parents ont investi en elles, autant que les parents de leurs maris, elles doivent se battre pour la même égalité de chance de réussir et de s’épanouir professionnellement dans la vie.

NYELENI Magazine : Quel est le titre de votre dernier ouvrage et de quoi parle -t-il ?

Fatoumata Keita : Mes deux derniers ouvrages qui sont sortis en même temps sont des contes illustrés, pour enfant. L’un, Sadian et Bilissi, parle de la nécessité, dans un contexte de vivre-ensemble, d’accepter les différences. Nous avons chacun, nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos travers, notre appartenance et notre spécificité. Lorsque nous acceptons cela, nous nous accepterons entre nous et nous nous concentrerons plus sur ce qui nous rapproche et non sur nos différences. L’autre, Biti et Fili, met en exergue l’importance des valeurs de solidarité, d’entraide et de partage dans les relations de fraternité.

NYELENI Magazine : Vous êtes écrivaine et éditrice, peut-on dire que c’est plus facile pour vous de publier vos ouvrages ?

Fatoumata Keita : Oui et Non ! Oui, avais-je cru avant de commencer l’édition. Non dès que j’ai vu la nécessité absolue du regard extérieur dans le processus d’écriture, d’editing et de publication dans la création littéraire. Ce processus est collectif et non individuel, comme on peut avoir la prétention de le penser lorsqu’on est auteur. L’apport des autres dans une production écrite est immense. Les lectures des autres, leurs regards, leurs propositions de réorientation de la trame de l’histoire, leurs suggestions et remarques qui peuvent permettre à l’œuvre de grandir, de s’améliorer, ne sont nullement à négliger. C’est pourquoi, les deux ouvrages sur lesquels je suis actuellement, je projette de les sortir en coédition avec les éditions Continental en France. Cela limiterait le risque de l’autocensure avec l’autoflagellation et de l’autosatisfaction. Les deux sont dangereuses.

NYELENI Magazine : L’écriture dans notre pays, peut-elle aider à mieux faire comprendre les difficultés des femmes ?

Fatoumata Keita : Dans le meilleur des mondes, c’est-à-dire où la majorité de la population est lettrée et encline à lire, oui. Mais c’est un leurre dans nos sociétés où la majorité de la population n’est pas lettrée et dans les sociétés contemporaines où d’autres centres d’intérêts captent les attentions. Cependant, le livre demeurera le socle du savoir, le support à partir duquel les apprentissages se bâtiront au niveau du cursus scolaire conventionnel ou informel, et on retourne très souvent à lui quand on veut trouver du savoir. Pour cela, et pour bien d’autres raisons (notre idéal, nos rêves naïfs de croire que nos plumes pourraient faire bouger la ligne et apporter le changement, notre passion), continuons à écrire.

Propos recueillis par Maïmouna TRAORÉ